施工不備で床下にカビ発生!原因と対策を徹底解説

2025/01/23

施工不備で床下にカビ発生!原因と対策を徹底解説

あなたの家も危ない?施工不備による床下カビの実態

こんにちは、カビバスターズのブログへようこそ。私たちは、住宅や施設のカビ問題を専門に解決するプロフェッショナル集団です。近年、施工不備による床下のカビ発生に関するご相談が増加しています。新築やリフォーム直後の住宅であっても、適切な施工が行われていない場合、床下にカビが発生し、建物の耐久性や住まい手の健康に深刻な影響を及ぼすことがあります。特に、防水処理の不備や通気性の欠如、使用材料の選定ミスなどが主な原因として挙げられます。これらの問題を放置すると、建材の劣化やシロアリの被害、さらにはアレルギーや呼吸器疾患などの健康被害を引き起こす可能性があります。本ブログでは、施工不備による床下カビの原因とその対策について詳しく解説し、再発防止のためのポイントもご紹介します。私たちカビバスターズの豊富な施工事例を交えながら、皆様の住まいをカビから守るための有益な情報をお届けします。ぜひ最後までお読みいただき、快適で健康的な住環境を維持するための参考にしていただければ幸いです。

目次

1. 施工不備による床下カビの原因

施工不備による床下のカビ発生は、多くの住宅で発生する問題です。特に、新築やリフォーム直後の住宅でも、適切な施工が行われていない場合、床下の湿度が高まり、カビの繁殖が進行します。カビは見えない部分で静かに進行し、建材の劣化や健康被害の原因となるため、早急な対応が求められます。ここでは、床下カビの主な原因として「防水処理の不備」「通気性の欠如」「使用材料の選定ミス」の3つのポイントについて詳しく解説します。

1-1. 防水処理の不備

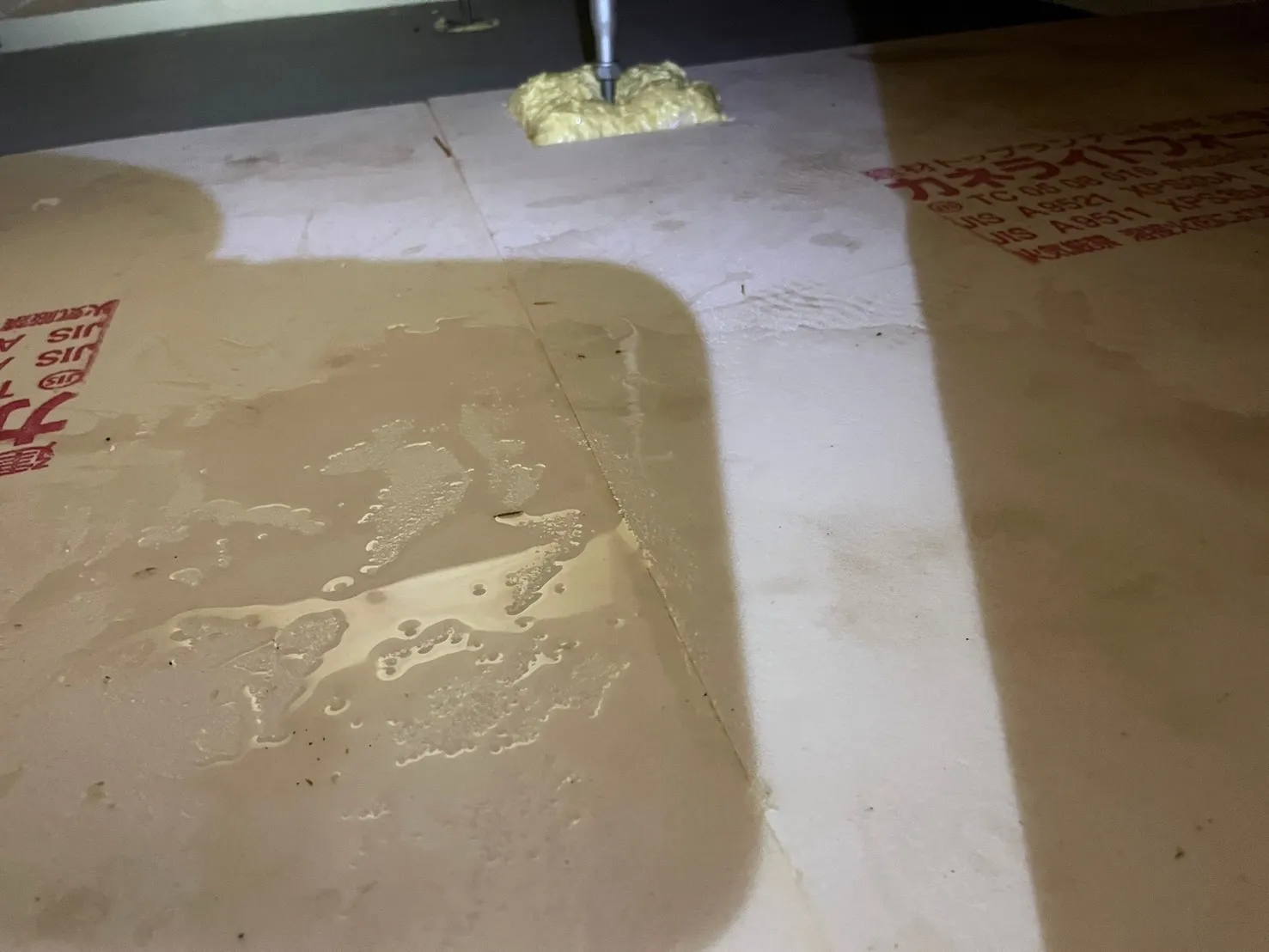

施工時の防水処理が不十分であると、雨水や地下水が床下に侵入し、湿度が急上昇します。特に、基礎部分の防水シートやコンクリートの防水加工が適切に施されていないと、地盤からの湿気が直接建材に吸収され、カビの温床となります。また、施工後の点検が不十分な場合、防水層のひび割れや隙間が見逃され、長期間にわたって湿気が溜まり続けることになります。

さらに、建物の立地条件や地盤の性質によっても防水の必要性は異なります。例えば、湿度の高い地域や水はけの悪い土地では、より強固な防水対策が必要です。しかし、施工段階でこれらの要因が考慮されず、一般的な防水処理だけが行われてしまうと、後々のカビ発生につながります。防水処理の不備を防ぐためには、設計段階から地域特性を考慮し、適切な防水材の選定と確実な施工が不可欠です。

1-2. 通気性の欠如

床下の湿気を効果的に排出するためには、適切な通気性の確保が必要です。しかし、施工段階で換気口の設置が不適切であったり、数が不足していたりすると、湿気がこもりやすくなります。特に、近年の高気密高断熱住宅では、通気性が犠牲になりがちで、床下の湿気が逃げにくい構造になっていることが多いです。

換気口があっても、地面の形状や建物の構造によって空気の流れが阻害される場合があります。例えば、床下の一部に通気が行き渡らず、湿気が溜まる「デッドスペース」が生じることがあります。こうした状況では、床下全体の湿度が均一にならず、一部に極端な湿気が集中し、カビが発生しやすくなります。

通気性の確保には、適切な位置に換気口を設けることが重要です。特に、基礎の四隅や風の通り道を考慮した設計が求められます。また、機械換気システムを導入することで、湿気の排出を効率的に行うことも可能です。定期的な床下の点検を行い、換気口の詰まりや障害物の確認をすることも、カビ予防の観点から非常に重要です。

1-3. 使用材料の選定ミス

床下の施工時に使用される材料の選定ミスも、カビ発生の大きな要因となります。木材は特に湿気に弱く、防カビ処理が施されていない場合、床下環境の湿度によってすぐにカビが発生します。また、合板やMDFなどの加工木材は、湿気を吸収しやすいため、適切な防湿処理が施されていないと短期間で劣化しやすくなります。

さらに、断熱材の選定も重要です。床下断熱を施す際に通気性の低い材料を使用すると、床下の湿気がこもりやすくなり、カビの繁殖を促進します。発泡ウレタンやポリスチレン系の断熱材は、防湿性が高い一方で、通気性が低いため、適切な防湿対策と併用しなければなりません。

カビ対策としては、以下のポイントを意識して材料を選定することが大切です。

防カビ加工済みの建材を使用する

吸湿性の低い材料を選択する

床下環境に適した断熱材を選ぶ

これらの適切な材料選びが、長期間にわたりカビの発生を抑えるカギとなります。適切な材料が選ばれていない場合、早期に対策を行わないと、建物全体に影響が及ぶ可能性があります。

2. 床下カビがもたらす影響

床下に発生したカビを放置すると、住宅の安全性や住環境に深刻な影響を及ぼします。特に、床下は普段目にすることが少ないため、気づかないうちにカビが広がり、建材の劣化や健康被害の原因となることがあります。ここでは、床下カビが建物と人体にどのような悪影響を及ぼすのかを詳しく解説します。

2-1. 建物の構造劣化

床下にカビが発生すると、木材やコンクリートなどの建材が劣化し、建物の寿命を縮める可能性があります。特に、木造住宅ではカビが木材を腐食させ、構造の強度が低下することで、最悪の場合、建物の一部が崩壊するリスクもあります。

カビの繁殖が進むと、木材の繊維を分解し、水分を保持しやすくなります。この結果、木材は内部から脆くなり、さらにはシロアリの被害を受けるリスクも高まります。シロアリは湿った木材を好むため、カビの発生がシロアリ被害を招く二次的な原因となるのです。

また、コンクリート部分にカビが発生すると、コンクリート内部の水分量が増加し、鉄筋の腐食が進む恐れがあります。これにより、基礎部分の耐久性が低下し、建物全体の強度にも影響を与えることになります。特に、カビの発生による劣化が進行すると、修繕には多額の費用がかかるため、早期対応が必要です。

建物劣化の主なサイン

床のきしみやたわみが増えた

壁紙にシミが発生し始めた

部屋の湿度が異常に高いと感じる

床下から異臭がする

これらのサインを見逃さず、早期に専門家に相談することで、大規模な修繕を回避することができます。

2-2. 健康被害のリスク

床下カビの発生は、住む人の健康にも深刻な影響を及ぼします。カビが放出する**「カビ胞子」**は、空気中に浮遊し、室内の空気質を悪化させます。このカビ胞子を吸い込むことで、アレルギー症状や呼吸器系の疾患を引き起こす可能性があります。

特に、以下のような健康リスクが考えられます。

1. アレルギー症状の悪化

床下カビの胞子が室内に広がることで、花粉症のようなアレルギー症状を引き起こす可能性があります。くしゃみや鼻水、目のかゆみといった症状が慢性的に続く場合、カビが原因である可能性を疑うべきです。

2. 喘息や気管支炎のリスク

特に小さな子どもや高齢者、呼吸器疾患を持つ方にとって、カビは深刻な健康被害をもたらします。カビ胞子が気管支や肺に入り込むことで、喘息の悪化や気管支炎の発症が懸念されます。長期間カビのある環境にいると、慢性的な咳や息苦しさが続く場合もあります。

3. シックハウス症候群の原因

床下カビの増殖により、建材や家具からのホルムアルデヒドと反応し、シックハウス症候群を引き起こす可能性もあります。頭痛やめまい、倦怠感が続く場合は、カビの発生が原因かもしれません。

健康被害を防ぐためのポイント

家の中でカビ臭さを感じたらすぐに調査を依頼する

小さな子どもや高齢者がいる家庭は特に注意する

空気清浄機や除湿機を活用し、カビの胞子を除去する

カビの健康被害は軽視できるものではなく、特に免疫力の低い人にとっては命に関わる問題となる場合もあります。こうしたリスクを避けるためにも、早期にカビの除去と予防を行うことが重要です。

3. 床下カビの早期発見方法

床下カビは、目に見えない場所で静かに進行し、気づいたときには深刻な被害をもたらすことがあります。早期に発見することで、建物の損傷や健康被害を未然に防ぐことが可能です。特に、湿気が多い地域や過去に水漏れの経験がある家では、定期的なチェックが欠かせません。ここでは、床下カビをいち早く発見するためのポイントについて、日常の点検方法と専門家による診断の重要性を解説します。

3-1. 定期的な点検の重要性

床下カビを早期に発見するためには、定期的な点検が非常に重要です。カビは湿気の多い環境を好むため、梅雨時期や台風シーズンなどの湿度が高くなる時期に特に注意が必要です。自分でできる点検方法として、以下のチェックポイントを意識しておくと、早めにカビの兆候を見つけることができます。

床下カビのチェックポイント

異臭の有無:家の中や床下収納を開けた際に、カビ特有のカビ臭さ(カビ臭)が感じられる場合は要注意です。

湿度の確認:床下の湿度が常に高い場合、カビの発生リスクが高まります。湿度計を設置し、定期的に数値を確認しましょう。

床材の変色や膨張:床下の湿気が上昇すると、フローリングや畳が変色したり、膨らんだりすることがあります。

害虫の発生:ダニやシロアリなどの害虫が増えると、カビが発生している可能性があります。

簡単にできるセルフチェック方法

床下の状況を確認するために、自宅で簡単に行える方法もあります。例えば、床下収納を開けて湿度を感じたり、カビ臭がしないかチェックするだけでも、初期のカビ発生を察知できることがあります。懐中電灯を使って、床下の木材やコンクリート部分にカビの黒ずみや白っぽい斑点がないか確認してみましょう。

定期的な点検を習慣化することで、床下の状態を把握し、カビの発生を未然に防ぐことができます。

3-2. 専門家による診断の重要性

自分での点検に加えて、専門家による床下診断を定期的に受けることが、カビの早期発見につながります。特に、以下のような状況が見られる場合は、プロの診断を依頼することをおすすめします。

専門家による診断が必要なケース

家の中が常にジメジメしている

床下収納を開けると強いカビ臭がする

シロアリやダニの被害が増えている

過去に水漏れや結露の問題があった

プロのカビ対策業者は、専用の機材を使用して目に見えないカビまで徹底的に調査します。例えば、赤外線カメラを使用して湿気が溜まりやすい場所を特定したり、空気中のカビ胞子量を測定することで、どの程度カビが広がっているかを把握することができます。

また、施工業者の不備によるカビの発生を特定し、必要に応じて防水処理の改善や通気の確保など、根本的な対策を提案してもらうことも可能です。プロによる点検では、以下のような詳細な診断が行われます。

専門家による診断内容

床下の湿度・温度測定:カビの繁殖しやすい環境かどうかを判断

カビの種類の特定:人体に悪影響を与える有害なカビかどうかを分析

構造チェック:床下の木材や基礎の状態を確認し、カビによる劣化の有無を判断

定期的に専門家の診断を受けることで、カビの発生を未然に防ぎ、必要な対策を早めに打つことができます。

専門家診断のメリット

見えない部分のカビも正確に把握できる

適切な防カビ対策を提案してもらえる

施工不備が原因かどうかを特定できる

カビの発生は、表面的に見えなくても進行している場合があるため、「異臭がする」「家の湿度が高い」と感じたら、早めにプロに相談することが重要です。

4. 床下カビの効果的な対策

床下カビの発生を防ぐためには、適切な対策が不可欠です。特に、施工不備が原因で湿気がこもりやすい床下環境では、早急に適切な処置を行わなければ、カビの再発や建物の劣化につながります。ここでは、「適切な防水工事の実施」「通気性の確保と改善」「防カビ剤の活用」という3つのポイントに分けて、具体的な対策方法をご紹介します。

4-1. 適切な防水工事の実施

床下カビの主な原因の一つが、施工不備による防水対策の不十分さです。特に、基礎部分の防水処理が甘いと、地面からの湿気が床下に侵入し、カビが発生しやすい環境を作り出してしまいます。適切な防水工事を行うことで、床下の湿度をコントロールし、カビの発生を防ぐことができます。

防水工事の主な方法

防湿シートの敷設

床下の地面に防湿シート(ポリエチレンシートなど)を敷くことで、地面からの湿気の侵入を防ぎます。シートの厚みや敷設の仕方によって効果が異なるため、専門家に依頼して正しく施工することが重要です。

防水塗料の塗布

基礎のコンクリート部分に防水塗料を塗ることで、吸湿を防ぎ、カビの発生を抑えます。特に、水回り付近の基礎部分は、漏水や結露の影響を受けやすいため、防水塗料によるコーティングが有効です。

基礎の補修と排水処理

クラック(ひび割れ)などの施工不備が原因で床下に水が入り込む場合は、補修が必要です。さらに、適切な排水設備(排水溝や勾配調整)を整えることで、床下に水が溜まらないようにします。

防水工事のポイント

防湿シートは重ね幅を十分に確保し、隙間ができないように施工する

防水塗料は複数回塗布して、効果を長持ちさせる

雨水の流れを考慮して排水設備を整える

適切な防水工事を行うことで、床下の湿度管理がしやすくなり、カビの根本的な発生原因を抑制することができます。

4-2. 通気性の確保と改善

床下の湿度を適切に管理するためには、通気性の向上が重要です。特に、通気口の設置が不十分な場合や、周囲の環境によって空気の流れが悪い場合、湿気が溜まりカビが発生しやすくなります。

通気性を改善する方法

床下換気口の増設・適正化

床下の湿気を外に排出するために、適切な位置に換気口を設けることが重要です。特に、四隅や風通しの良い位置に設置することで、床下全体の通気性が向上します。

機械換気システムの導入

床下に換気扇を設置することで、湿気を強制的に排出し、空気の循環を改善できます。特に、自然換気が難しい住宅では、機械換気システムの導入が有効です。

断熱材の適正施工

床下の断熱材が過度に密閉されている場合、通気を妨げることがあります。適切な断熱材を選び、通気を確保しながら断熱効果を維持することが重要です。

通気性確保のポイント

通気口をふさぐ物を置かないようにする

換気扇のフィルターを定期的に清掃する

梅雨や冬場の湿度の高い時期は、換気の回数を増やす

これらの対策を施すことで、床下の空気の流れが改善され、カビの発生を抑制することが可能です。

4-3. 防カビ剤の活用

カビの繁殖を抑えるために、防カビ剤の活用も効果的な方法です。特に、施工不備による湿気対策が難しい場合や、過去にカビが発生したことがある場合には、定期的な防カビ処理が必要です。

防カビ剤の種類と特徴

噴霧タイプの防カビ剤

広範囲に均等に散布できるため、床下全体に効果を発揮します。特に、霧状の防カビ剤は細かい隙間にも浸透し、カビの根までしっかり除去します。

塗布タイプの防カビ剤

特定の部分に重点的に塗布することで、カビの再発を防ぎます。床下の柱や基礎部分に直接塗ることで、長期間にわたる防カビ効果を期待できます。

持続効果の高いコーティング剤

防カビ成分を含んだコーティング剤を床下に施すことで、長期間にわたり湿気やカビを防ぐことができます。特に、施工後のメンテナンスが難しい場所に適しています。

防カビ対策の実施ポイント

防カビ処理前に、カビの根をしっかり除去する

施工後は湿度管理を徹底し、再発を防ぐ

定期的に防カビ処理を行い、持続効果を高める

適切な防カビ剤の活用により、床下を長期間清潔に保ち、カビの再発リスクを軽減できます。

5. カビバスターズの施工事例紹介

床下カビの発生は、見えない場所で静かに進行し、建物の劣化や健康被害を引き起こします。しかし、専門的な知識と技術を駆使すれば、カビを根本から取り除き、再発を防ぐことが可能です。ここでは、実際にカビバスターズが手がけた「施工不備によるカビ発生の解決事例」と「お客様の声と満足度」についてご紹介し、どのように問題を解決できるのかを具体的に解説します。

5-1. 施工不備によるカビ発生の解決事例

カビバスターズには、これまで数多くの施工不備による床下カビの除去実績があります。以下は、その代表的な事例の一部です。

事例①:新築住宅の防湿処理ミスによる床下カビ発生

[状況]

築1年の新築住宅で、居住者がリビングからカビ臭を感じ、調査を依頼。調査の結果、基礎部分の防湿シートが正しく施工されておらず、地面からの湿気が直接床下に侵入していました。床下の木材に黒カビが広がり、シロアリの発生も確認されました。

[対策]

床下全体のカビを、カビバスターズ独自の**MIST工法®**で徹底除去。

防湿シートを正しく敷設し、地面からの湿気を遮断。

防カビコーティングを施し、長期的なカビ予防を実施。

[結果]

施工後、カビ臭は完全に消え、床下環境が改善。再発防止のために定期点検も実施し、現在も良好な状態を維持しています。お客様からは、「新築でも安心して住めるようになった」との声をいただきました。

事例②:リフォーム後の通気不良によるカビの大量発生

[状況]

築15年の住宅をリフォームした直後に、和室の畳からカビ臭が発生。調査の結果、床下の換気口がリフォーム工事時に塞がれており、湿気が逃げ場を失っていたことが原因でした。床下の断熱材や木材には、白カビや黒カビがびっしりと付着していました。

[対策]

床下の換気口を再設置し、適切な通気ルートを確保。

カビを分解・除去する**MIST工法®**を実施し、カビ菌を根こそぎ死滅。

防湿塗料の塗布と防カビ剤を散布し、湿気対策を強化。

[結果]

施工後、湿度レベルが適正に保たれ、カビの再発は見られず、居住者からも「安心して暮らせる環境になった」との評価をいただきました。

これらの事例から分かるように、施工不備による床下カビの問題は、専門的なアプローチで根本から解決することが可能です。カビバスターズでは、環境に優しい独自開発の防カビ専用剤を使用し、カビの発生源に直接アプローチすることで、長期的な安心を提供しています。

5-2. お客様の声と満足度

カビバスターズの施工を受けたお客様からは、多くの喜びの声が寄せられています。以下、実際のお客様の体験談をご紹介します。

お客様の声①(東京都・A様)

「築5年の住宅でしたが、床下から異臭がして心配になり依頼しました。調査をしてもらうと、施工時の防水処理が不十分で、カビが広がっていました。MIST工法で除去してもらい、その後の防カビ対策もバッチリ。おかげでカビ臭もなくなり、子供たちも安心して過ごせるようになりました。」

お客様の声②(大阪府・B様)

「長年カビ臭に悩まされていましたが、カビバスターズに依頼したことで原因が判明。床下の通気不良を改善してもらい、今では快適な生活を送れています。スタッフの対応も丁寧で、親身になってくれたのがとても印象的でした。」

お客様の声③(福岡県・C様)

「中古住宅を購入した後に床下カビの問題に気づき、不安でいっぱいでしたが、プロの施工でスピーディに対応してもらい、安心して暮らせるようになりました。特に、施工後のアフターフォローがしっかりしている点が良かったです。」

カビバスターズは、迅速かつ確実なカビ対策を提供することで、多くのお客様から高い評価を得ています。施工完了後も、定期的なメンテナンスやアドバイスを行い、長期間にわたる快適な住環境の維持をサポートしています。

6. まとめと再発防止のポイント

床下のカビは、施工不備や環境要因によって発生しやすく、一度発生すると建物の劣化や健康被害を引き起こすリスクがあります。しかし、適切な予防策を講じることで、再発を防ぎ、長期間にわたり快適な住環境を維持することが可能です。ここでは、床下カビの再発防止に必要な「施工業者選びの注意点」と「定期的なメンテナンスの推奨」について詳しく解説します。

6-1. 施工業者選びの注意点

床下カビの再発を防ぐためには、施工を依頼する業者の選定が非常に重要です。カビの発生原因は建物ごとに異なるため、適切な診断と対策を行える信頼できる業者を選ぶことが、カビの再発リスクを最小限に抑えるカギとなります。

施工業者選びで確認すべきポイント

床下環境の診断力があるか

カビ対策の第一歩は、正確な原因の特定です。湿度や通気状況、防水処理の状態などを詳細に診断し、適切な対策を提案できる業者を選びましょう。

再発防止のアフターケアが充実しているか

施工後も定期的に点検やメンテナンスを実施し、カビが再発しないようサポートをしてくれる業者を選ぶことが重要です。施工後の保証内容についても確認しましょう。

専門的な防カビ技術を持っているか

一般的なクリーニング業者ではなく、床下環境に精通し、専門的な防カビ技術(例えば、MIST工法®のような高度な工法)を提供できる業者を選ぶことが重要です。

使用する薬剤や処理方法が安全かどうか

床下カビ対策には、人体やペットに無害な専用剤を使用することが望ましいです。特に、小さなお子様や高齢者がいる家庭では、安全性を重視した施工が必要です。

施工実績と口コミをチェックする

業者のホームページや口コミサイトを確認し、実際の施工事例や利用者の評価をチェックすることで、信頼性の高い業者を選ぶ手助けになります。

優良業者の特徴

詳細な診断を無料で実施してくれる

施工内容を分かりやすく説明し、見積もりも明確

施工後のフォローアップ体制が整っている

信頼できる業者を選ぶことで、カビの再発を防ぎ、長期的な安心を得ることができます。

6-2. 定期的なメンテナンスの推奨

床下カビの再発を防ぐためには、施工後も定期的なメンテナンスを行い、湿度管理や防カビ処理の効果を持続させることが重要です。以下のメンテナンス項目を意識して、継続的にチェックを行いましょう。

定期的に行うべきメンテナンス項目

床下の湿度チェック

湿度計を設置し、床下の湿度が常に60%以下に保たれているか確認しましょう。湿度が高くなっている場合は、早めの対応が必要です。

換気口や換気設備の点検

床下の換気口が塞がれていないか、換気扇が正常に作動しているかを定期的に確認し、湿気がこもらないようにしましょう。

床下の目視点検

床下収納から覗き込み、異臭がしないか、床材にシミや変色がないかをチェックし、異常があれば専門業者に相談しましょう。

防カビ剤の再処理

防カビ処理の効果は年数とともに弱まるため、定期的に再処理を行うことで、長期間のカビ防止が可能です。

雨漏りや水漏れのチェック

台風や豪雨の後には、床下に水が侵入していないかを確認し、必要に応じて排水処理や防水施工を見直しましょう。

メンテナンスを行う頻度の目安

半年に1回:湿度計の確認と換気口の掃除

1年に1回:床下の目視点検と防カビ処理の再施工

3年に1回:専門業者による詳細診断

定期的なメンテナンスを行うことで、床下の環境を清潔に保ち、カビの発生を未然に防ぐことができます。

まとめ:施工業者選びと定期的なメンテナンスがカビ再発防止のカギ!

床下カビを完全に予防するためには、信頼できる専門業者を選び、適切な施工を受けることが最も重要です。その後の定期メンテナンスを徹底し、湿度管理や換気対策を継続的に行うことで、長期的なカビ対策が可能となります。

カビバスターズでは、床下環境の診断から施工、アフターサポートまで一貫して対応し、再発を防ぐための適切な対策を提供しています。施工を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。

カビ取り・カビ対策はカビバスターズにお任せください

床下カビの発生は、建物の寿命を縮めるだけでなく、健康被害を引き起こす重大な問題です。カビバスターズでは、**独自開発の「MIST工法®」**を用いたカビ除去と予防対策を行い、お客様の大切な住まいを長期間清潔に保つお手伝いをしています。

MIST工法®とは?

カビバスターズ独自の**MIST工法®**は、従来のカビ取り手法とは異なり、床下の素材を傷めることなく、奥深くに根付いたカビを分解・除去する画期的な方法です。こすったり削ったりせずにカビを根こそぎ退治し、安全な専用剤で素材を傷めることなく処理を行います。

MIST工法®の特長

素材を傷めない:木材やコンクリートなどのデリケートな素材にも対応可能

人体に安全:小さなお子様やペットがいる家庭でも安心

高い防カビ効果:施工後も持続的な効果を発揮し、再発を防止

カビの発生原因は建物ごとに異なるため、私たちは一件ごとにオーダーメイドの対策を実施します。施工不備による床下のカビ問題でお困りの方は、ぜひカビバスターズにご相談ください。

こんな方におすすめです!

床下からカビ臭がする

フローリングや畳が湿っぽいと感じる

家族の健康を守りたい

建物の寿命を延ばしたい

他社の施工で満足できなかった

カビバスターズが選ばれる理由

徹底した原因調査:目に見えないカビの根本原因を特定

安全で確実な除カビ施工:環境にも配慮したカビ取りを実施

長期的なアフターサポート:施工後の定期点検も対応可能

あなたの大切な住まいをカビから守るために、無料診断・お見積もりも行っております。床下のカビにお悩みの方は、まずはお気軽にお問い合わせください!

----------------------------------------------------------------------

株式会社Green-green

カビバスターズ岡山

〒711-0907

岡山県倉敷市児島上の町1-3-16

お問い合わせ先 : 080-4262-2730

----------------------------------------------------------------------